日本で未だに人気が高いスポーツと言えば「野球」ですね。しかし「野球」とよく似たスポーツで「ソフトボール」もあります。

しかし「野球」は漢字なのに、「ソフトボール」には漢字表記ってないのでしょうか?

調べたらちゃんと「ソフトボール」にも漢字表記はありましたよ。

また野球用語でよく審判が大声で叫ぶ「ストライク!」と「ボール!」の意味や語源も気になりますね。

ストライクは3回カウントされるとアウトカウントが1つ増えて、ボールは4回カウントされるとバッターが出塁できます。

野球のみならずソフトボールでも当たり前のように聞く言葉ではありますが、合わせてストライクとボールの意味も徹底的に調べてみました。ぜひご覧ください!

スポンサーリンク

「ソフトボール」の漢字は「塁球」!

では正解の発表です。「ソフトボール」の漢字表記はこうなります。

そもそも「ソフトボール」とは、アメリカのイリノイ州において冬季に野球を練習するためのスポーツとして考案されました。

ルールが野球とそっくりなのはそのためです、そのため「ベース」に該当する「塁」もあります。

「塁を使った球技」という意味で「野球」と同じになりますが、「野球」と区別するため「ソフトボール」を「塁球」としたと考えられます。

「ソフトボール」の中国語表記は?

さて「ソフトボール」の漢字表記が「塁球」と紹介しましたが、中国語ではどうなるでしょうか?

実は意外な事実がわかりました。中国語では「ソフトボール」を

と書きます、因みに発音は「レイチウ」です。

なんとなく、日本語表記に似ていると思いませんか?実は気のせいではありません。

「垒」という漢字は日本語で言う「塁」に当たります。意味は同じなので、日本語の「塁球」という表記は中国語表記が由来という説もあります。

因みに余談ですが「垒」という漢字は簡体字表記で中国本土やマレーシア、シンガポールで用いられます。

台湾や香港、マカオで用いられる繁体字表記にでは「壘」と書きます。

ストライクの意味とは?

ここからはストライクの意味を解説していきましょう!

ストライクとは英語で「Strike」と表記し、ピッチャーの投げた球に対して下される判定の一つです。

テレビの画面上や球場のバックスクリーンでも、ボールカウントとしてアルファベットの「S」として表されますが、このSとはStrikeの頭文字から来ています。

公認野球規則によれば、ストライクが宣告される条件は以下のようになっています。

- バッターがバットを振って空振りだった場合

- バッターがバットを振らなかったが、投球がストライクゾーンを通過した場合

- 打球がファウルボールになった場合。ただし、2ストライクまで

- 投球がストライクゾーンを通過したが、打者の身体や着衣に当たった場合

- バッターがバットを振ったがバットに当たらず、そのまま身体や着衣に当たった場合(デッドボールではない)

- 打球が鋭くキャッチャーの手またはミットに飛び出し、これを捕球した場合

- バッターがいつまでたっても打撃姿勢をとろうとしない場合

この7つの条件の場合、審判はストライクを宣告できます。

そしてストライクを3つ宣告されるとバッターアウトとなり、アウトカウントが1つ増えます。

基本的にストライクと言えば、主に①と②と③の場合が多いです。⑦についてはピッチャーが球すら投げていないので、ほぼ例外なパターンですね。

ストライクゾーンについて詳しく!

ストライクの判定が下されるのは、ボールがストライクゾーンを通過すればOKです。

ではストライクゾーンとは一体何でしょうか?

これも公認野球規則による定義で解説しましょう!

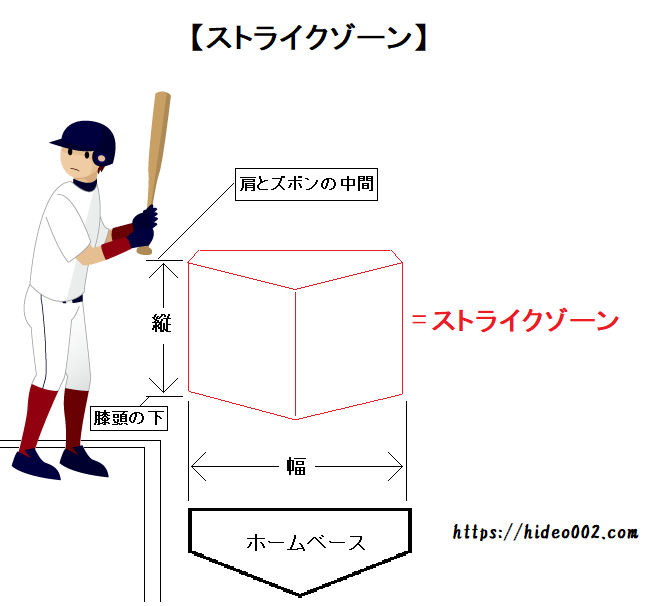

打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、ひざ頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間をいう。このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである。

ただこの説明でも正直分かり辛いですね。

簡単に言えば、「ここを振ればボールが打てるだろう。」となっている空間です。

上限は高すぎても駄目ですし、下限は低すぎても駄目です。横幅は地面にあるホームベースの幅とほぼ同じです。

画像だと上のようになります。野球の審判の判定の中でも、一番揉めやすいポイントがこのストライクゾーンと言えます。

また五角柱と立体的になっているのがポイントで、平面で考えるのも難しいです。そもそも審判によって個人差があったりします(汗)

バッターからしたら、いかにストライクゾーンの投球を見極めるかが勝負の分かれ目なんですね!

由来について詳しく!

英語で「Strike」となるのですが、その意味を辞書で調べると「打つ、叩く」と書いてありました。

つまり審判が発する「ストライク!」は、「打て!」と同じ意味なのです。

元々このStrikeという言葉は、本来「Good ball, strike!」から来ている言葉だったんです。

日本語に訳すと「良い球だ、打て!」となりますね。

そしてストライクが3つ宣告されると、アウトカウントが一つ増えます。

この際審判は、

Three strikes, batter out!

と宣告します。

「バッターアウト!」の部分は、「バッターは出ていけ!」というのが直訳になります。

これは言い換えれば「3回も良い球が来たのに打たないのはどういうことだ。ここから出ていけ!」という意味合いになるんです、なんだか凄く偉そうですね(;^^

ストライクゾーン内に入った球に対して「良い球」と言っていたのですが、これは「バッターが打ちやすい球」という意味だったんです。

今でも野球中継を見ると、ピッチャーの鋭い投球に対して、解説の人が「いやぁー、今の良い球だね!」と発言することがあります。

ただし現在の野球では、昔の野球よりも球速が上がり、またピッチャーのコントロール(制球力)も良いので、「良い球=バッターが打ちづらい球」という意味合いが強くなりました。

スポンサーリンク

ボールの意味とは?

次は同じく投球判定として使われる「ボール」について解説します。

簡単に言えばボールとは、「ピッチャーの投げた球で、ストライクにならなかった時に与えられる判定」のことです。

ただこれだと少し雑な説明なので、正確な定義を公認野球規則の言葉を借りますと

- 投球がストライクゾーンを通過しなかった場合

- 投球が地面に触れた場合、この後でストライクゾーンを通過しても駄目

- 投球がバッターに当たったが、バッターが避けようとしなかった場合(3ボールまではデッドボールではない)

- ランナーがいない時に、ピッチャーが反則投球をした場合

- ランナーがいない時に、ピッチャーがいつまで経っても投球しなかった場合

のいずれかの条件に当てはまる時に、ボールが宣告されます。

ボールの由来って?

ではこのボールという言葉の本来の意味は何なのでしょうか?

英語で書くと「ball」で、これだけだと日本語では「球」という意味です。

でもこれってちょっと違和感じゃないですか?

明らかに何か言葉が足りないような気がしますが、もちろんこれも由来を探るとちゃんと別の単語がくっついていました。

正確には「Unfair balls」(不正球)となります。

「Unfair」とは日本語で「不当な、不公平な」という意味ですが、野球においては「打てない」という意味です。

ここでストライクの意味を振り返ってみましょう!

ストライクが日本語で「打て!」という意味でしたね。

そしてストライクは命令文の「Good ball,strike!」から来ています。

ストライクの投球が「Good ball」で「良い球」、すなわち「バッターが打ちやすい球」という意味です。

これに対しボールの投球はストライクゾーンも通過していないので、バッターからしたら非常に打ちづらい球です。

「打ちにくい球」というのは「不当な球」というのと同じ意味合いになるので、「Unfair balls」となったわけです。

この規定は1872年にルールとして加えられました。後にUnfairの部分だけ省略されて、現在に至っています。

ストライクとボールの本来の意味を理解しよう!

ベースボールというのは、元々バッターが打ち易い場所にボールを投げるスポーツでした。

要するにボール球に対しては、

打てないような不当な球を投げてはダメだ!

と、暗に表現しているわけです。

逆にバッターは「ストライク!」と言われたら、

良い球なんだから積極的に打てよ!

ということになります。

でも現在では、専らバッターを打ち取るという意味合いが強くなっていますけどね(;^^

このプレイスタイルに意義を唱えた人がいて、それが現役時代に通算300本以上のホームランを打った広澤克実さんです。

広澤さんはとある高校野球の試合の解説の中で

元々野球のストライクというのは『打てよ』という意味で、ボールというのは『ストライクを投げろ』という意味です。だから正々堂々と戦うスポーツなんですよ。

と語っています。

元プロ野球選手が語るだけあって説得力ありますよね、現在の日本野球のプレイスタイルに疑問を投げかけています。

まぁ160km以上の剛速球を投げられるようなピッチャーなら、ストライク真っ向勝負でも打ち取れるような気がしなくもないですけど(;^^

そういうピッチャーが今後も出てきて欲しい所ではあります。

まとめ

「ソフトボール」の漢字表記、さらに野球のストライクとボールの本来の意味について解説しました。では今回の内容をまとめましょう!

- 「ソフトボール」は漢字で「塁球」

- 中国語では「垒(壘)球」、発音は「レイチウ」

- ストライクは「Good ball,strike!」が由来、意味は「打て!」

- ボールは「Unfair balls」が由来、意味は「不当な球」

- ストライクもボールも本来は審判による指示語

ストライクとボール、意味と由来を探ったら意外な部分が見えました、実に奥が深いですね。

今回の記事でまた野球に対しての興味がさらに湧いてきたら幸いです。他のスポーツ名の漢字表記の記事もありますので、ぜひご覧になって下さい!

レクリエーション・ゲームとしてお馴染みの「ボウリング」、漢字だと凄く意外な3文字になるんです!なんと「十柱戯」と書くのですがその由来とともに、英語での表記と、中国語の漢字表記も解説していきます。

2019年に日本でワールドカップが行われた「ラグビー」、その「ラグビー」を漢字で書くと「闘球」となるんです!由来は第二次世界大戦と関係していました。また合わせて「ラグビー」の語源や起源、中国語での表記も紹介していきます。

スポンサーリンク